【相談事例】親の介護等をした場合に多く相続することができるか…

ご相談者様 60代 女性 ご相談の背景 父親が亡くなりました。不動産や預貯金、株式等の遺産があります。 私は父…

お電話で相談予約

平日9時~18時 メール、LINE24時間

ご相談者様 60代 女性 ご相談の背景 父親が亡くなりました。不動産や預貯金、株式等の遺産があります。 私は父…

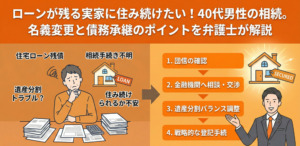

ご相談者様 40代 男性 ご相談の背景 父が亡くなり、不動産や預貯金等の遺産があります。 不動産は現在私が居住…

ご相談者様 60代 女性 ご相談の背景 叔父の世話を始めたのですが、財産の管理もしています。 私が財産を管理し…

ご相談者様 50代 女性 会社を経営していた父親が亡くなり、兄が会社を引き継ぐことになった。兄が、会社が依頼して…

ご相談者様 60代 女性 ご相談の背景 父親が亡くなり、遺産分割をする必要があります。 もっとも、父親から生前…

弁護士法人松本直樹法律事務所の代表弁護士をしております、松本直樹です。

私は、栃木県宇都宮市で、弁護士になり、10年以上が経過しています。

土地柄、個人間の紛争を取り扱う機会が非常に多く、相続案件を担当させていただくこともとても多くありました。

相続案件では、それまでは仲睦まじかった身内同士が、遺産相続を巡り骨肉の争いを繰り広げることがあります。

しかし、解決した後になって、その案件を振り返ってみると、法律に通じていれば相続争いを最小限に食いとどめることができたかもしれない、あるいは、事前に対策をしていれば、相続争い自体を避けることができたかもしれないと思うことが多々あります。

相続は、亡くなった方(被相続人)にとってはもちろんのこと、相続する方々(相続人)にとっても、一生に一度と言っても過言ではないほどの大きな出来事です。

そして、相続は、突然にやってまいります。

大切な親族を亡くし精神的ショックを受けている中、いろいろと考えている余裕などないまま、葬儀の手配、親戚や参列者へのご挨拶、役所への各種届出、相続税申告などの税務手続をすることになります。 そのような中、相続財産調査や遺産分割協議などの法的手続を迅速に対応していくことは極めて困難です。 ここに相続人間における骨肉の争いが加わると、その負担は計り知れないものとなります。

相続が発生した後、相続財産の調査に始まり、依頼者である相続人の利益を最大限に実現しつつ、遺産分割協議や遺産分割調停などの法的手続を、相続人の代理人として解決していくことは、弁護士の本来的業務であり、その使命です。

法律という専門的知識と、これまで培った実務での経験をもとに、ご依頼いただく皆さまのお役に立てるのであれば、本望です。

考えすぎにならず、お気軽にご相談いただければ本当に幸いです。

当事務所へのご依頼が、皆さまの幸せへとつながっていくよう、全力でサポートいたします。

近年大手の法律事務所がCMや広告などを用いて大々的に宣伝をしております。では、果たしてそのような大手の法律事務所が本当に良い事務所なのでしょうか。 中には、弁護士に会ったことすらないまま事件処理が進んで行ったり、担当弁護士はいつも東京の事務所にいて面談や打合せを設定してくれないなどというケースがあります。 このような進め方で良い仕事などできるはずがなく、皆さまにとっても重大な不利益をもたらすことがあります。 当事務所は、事務所開設以来ずっと宇都宮市に事務所を構えておりますし、これを変えることもありません。 地域密着、地元密着だからこそ、弁護士との距離が近く、親身になり徹底的にご相談に応じることが可能となるわけです。

代表弁護士は、弁護士になってから12年が経過しており(2023年6月時点)、法律相談件数は、通算で2000件を超えています。 相続を適切に処理する弁護士になるためには、相続案件を多数解決してノウハウを蓄積し、先を見通す力を身につけなければなりません。そのため、当事務所の弁護士はより専門的で高度な法的サービスを提供できるように日々アンテナを張り巡らせ、県内外の研修などにも数多く出席し、研鑽を怠りません。 お悩みや不安等がございましたら、遠慮なくご相談いただければ幸いです。

不動産が関係する相続は、不動産の特性、不動産の評価、不動産の分割方法など、専門的な知識やノウハウが必要になります。 当事務所は、不動産会社様からご依頼いただく案件も多く、不動産に関する事件を多く取り扱っております。不動産に関しては十分な知識・経験がないと思わぬトラブルや損失を招くことがありますので、不動産が関係する相続については、ぜひ当事務所にお任せください。

相続の問題は実に多岐分野に渡り、相続登記は司法書士、相続税申告は税理士など、各分野における専門的な知識と経験が必要となります。 当事務所は、複数の分野の専門家が力を合わせることで、相続の問題をワンストップで解決することを目指しています。また、各専門家との連絡や情報共有を迅速に行うことによりスムーズな解決を図ることが可能です。

せっかく法律事務所に法律相談に行ってみたのに、事務員や配達の人などに話の内容が全て聞こえてしまって、話したいことも話せなかったということがあります。 当事務所では、相談室を完全個室にしております。 パーテーションで部屋を区切るのではなく、完全な個室とさせていただいております。 これにより、誰の目を気にすることなく、法律相談に集中していただくことが可能となっております。 ※夜間相談は要相談

ご家族が亡くなられ、遺産分割をこれから始めようとお考えでしたら、まずは相続人・財産調査を実施しましょう。相続人調査で、遺産を「誰に」相続することになるかを確定します。相続財産調査で、「どこに、どのくらい存在しているか」を把握し、遺産分割を行うため前提を固めていきます。相続人・財産調査がなぜ必要か、どのように進めるのか、について宇都宮市の相続に強い弁護士が解説いたします。

相続を行うにあたり、まず初めに確認す必要があるのが「誰が相続人になるのか」ということです。原則として、亡くなった被相続人の血縁関係にあり、なおかつ遺産相続で相続を行う範囲に入る親等の人は全員相続人になります。被相続人の戸籍の収集を行い、調査及び確認をして相続人が確定します。相続人の範囲が確定していない状態で遺産分割を行ってしまうと、その遺産分割自体が無効になってしまったり、後々遺産分割協議に漏れてしまった相続人から訴訟を起こされるといった危険性があります。後のトラブル防止のためにも、弁護士へ一度ご相談されると良いでしょう。

「相続人は誰なのか」を確定するために行うのが相続人調査です。この調査で亡くなった人(被相続人)の財産や権利を相続する人を戸籍謄本などで全員特定します。調査は基本的に戸籍謄本で行い、身分関係が明らかで誰が相続人となるのか分かっている場合でも、相続手続きを進めるうえでは、法定相続人を確定できるだけの戸籍類を揃える必要があります。被相続人の身分関係の変動や本籍移転の状況によっては煩雑で複雑な作業になる場合も多く、この作業で漏れがあると、進めていた遺産分割協議がすべて白紙になってしまうこともあり得ますので、専門家に依頼したほうがスムーズでしょう。

相続財産調査とは、「被相続人が遺した遺産の全容を把握するための調査」のことを指します。また、手続きを行う期限は、相続が発生してから「3か月以内」とかなり短いため、相続財産調査はいち早くタイミングで実施すべきです。遺産の調査方法については、不動産に関する名寄帳の取得、金融機関への照会、負債の調査として信用情報機関への信用情報の開示請求などの方法があり、状況に合わせて進めていきます。相続する財産もプラスの財産もあれば、借金などのマイナスとなる財産もありますので、余裕をもってその後の対応を決められるよう、動いていく必要があるでしょう。

相続放棄とは、相続権を放棄することを指します。主に住宅ローンや借金などのマイナスの相続財産が多い場合に、相続を放棄を行います。 相続放棄をする場合、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。よくある勘違いとして、取得分を無くす遺産分割の合意がありますが、遺産分割協議を成立させただけで、相続放棄をしたわけではないため負債を相続してしまう、といったケースがあるので注意が必要です。

相続の中でも、遺産の分け方をご家族の間で話し合う遺産分割は、たびたび相続トラブルの原因になりやすいものです。この項目では遺産分割について、詳しく解説させていただきます。「遺産の中に株や不動産があり、平等な分け方がわからない」「相続人間の意向が対立していて遺産分割協議がなかなかまとまらない」など、遺産分割でお困りの方は、宇都宮市の相続に強い弁護士にご相談ください。

遺産分割とは、亡くなられた方の財産を相続人で分けることを指します。相続人が1人であれば遺産分割は行う必要はありませんが、相続人が複数人いるケースでは、遺産分割は相続人全員で行う必要があります。

遺言書がある場合は、その内容に沿って分割します。遺言書がない場合は、誰が・何を・どれだけ遺産分割するのかを相続人全員で話し合いをします。特に遺産が土地や不動産など曖昧なものついては、分け方をしっかり決めなければ後でトラブルになるケースが多いので、遺産相続が発生したら、可能な限り早く対応することが重要です。

遺産分割協議とは、相続人全員で行われる「遺産の分け方を決める話し合い」のことを指します。

被相続人が遺言を残している場合は、その遺言書に従って各相続人へ遺産が相続がされることになります。しかし遺言書がない場合は、被相続人の財産は一度、相続人全員の共有の財産となります。これを、「誰に」「何を」「いくら」分配するか決めるのが、遺産分割協議というわけです。

遺産分割は「いついつまでに行わなければならない」といった期限は決められていませんが、放置していると後々トラブルに発展する可能性がかなり高いです。特に、土地や不動産のように明確に分けられないものが遺産に含まれている場合、争いが起こりやすいため、早めに弁護士に相談しましょう。

相続人同士での交渉(話し合い)では解決できない場合は、遺産分割調停に進みます。調停では、約1か月に1回程度の頻度で調停期日が開かれ、調停委員に中立な立場に入ってもらい解決を目指します。

それでもなお、話し合いがまとまる見込みがない場合、調停は不成立となり、自動的に審判手続きに移行します。遺産分割審判では、裁判所が当時者の言い分を検討した上で、遺産の分割方法を審判という形で決定します。

審判手続きにおいても、弁護士がお客様の主張を書面にして、証拠資料とともに裁判所に提出します。

遺産分割協議とは、亡くなられた方の相続が発生して遺言がない場合に、相続人間で話し合った遺産の分け方の内容(遺産分割協議)をまとめたものです。遺産分割協議書があれば、不動産の所有権移転登記や預金の名義変更などの相続手続を進めることができます。反対に、遺産分割協議書がなければ、これらの相続手続が行えないため、遺産は整理できません。実際に遺産分割協議書を作成するにあたって、書き方がわからないケースや書いても相続人全員の署名捺印が無く、不備として差し戻されるケースも多々あります。スムーズに進めるためにも話し合いの段階から相続の専門家へ相談されれると良いでしょう。

各相続人の最低限保証されている相続分のことを指す「遺留分」について、宇都宮市の相続に強い弁護士が対応いたします。「相続財産の大半を兄弟に譲るという遺言が見つかった」「父が生前に、愛人に大半の財産を贈与していた」ために、遺留分侵害額請求をお考えの方も、「生前に決めていた通り、父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら突然ほかの相続人が遺留分侵害額請求をするといってきた」「被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士からそのような内容証明が届いた」など、遺留分侵害額請求をされてしまった方もこちらの項目をご覧ください。

遺留分とは、相続を行う際に、きょうだい以外の法定相続人が最低限、相続することが保障されている財産の取り分を指します。被相続人は、原則として、遺言や生前贈与によって、自由に財産を承継させることができますが、遺留分はこれに対して一定の制限効果を持ちます。

たとえば、被相続人(亡くなった方)が遺言で財産を全て長男に相続させることとしても、次男や三男は、自分の遺留分を主張して、最低限度守られている取り分を要求することができることになります。

遺留分侵害額請求とは、法定相続人に該当する人が本来相続できるはずの財産分を得られない場合に、遺産を多く取得した人に対し遺留分について請求をすることを指します。

また、遺言で特定の相続人に財産を多く相続させた場合や、被相続人が生前に財産を贈与した結果、相続時に財産が少なくなってしまった場合にも主張できます。遺留分侵害額請求をしたい時や遺留分侵害額請求をされた時は、まずは正しい遺留分の額を把握することが必要です。そのうえで、適切な対処を確認して進めていくのが良いでしょう。

遺留分の放棄とは、遺留分の権利を有する相続人が、自ら権利を手放すことを指します。もし、放棄をした場合は、その後に遺留分侵害額請求なども一切行うことはできないため、不平等な遺言を残していた場合でも遺留分についてトラブルになる可能性は低いです。

また、相続の開始前でも後でも遺留分を放棄することは可能です。

遺留分の期限は大きく2つに分かれます。 ①遺留分侵害について「知った時」から1年(時効)

遺留分を請求できる権利には時効になるまでの期限が設けられており、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年です(民法1048条)。上記の「知った時」とは、被相続人がお亡くなりになったこと・自分が相続人であること・遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことの3つ全てを知った時を指します。

②相続を開始してから10年(除斥期間)

相続の発生を知らなかった場合でも、相続を開始してから10年間が経つと、遺留分の請求権は消滅してしまいます。(除斥期間)この期間の進行は止めることができず、被相続人と生前交流がない場合などに、亡くなったことを知らずに相続開始から10年が経過すると、遺留分は請求できなくなってしまいます。

ご家族の円満な相続のために、ぜひ実施していただきたいのが「遺言の作成」。この項目では、遺言の効力、作成方法、そして「公正証書遺言」を作成するメリットについても、宇都宮市の相続に強い弁護士が詳しく解説しております。

遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。自筆証書遺言とは、本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。活字や代筆は認められず、必ず自筆で書くことが必要となります。公正証書遺言とは、遺言者本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記するものです。秘密証書遺言とは、本人が公証役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印するものです。被相続人ごとによって作成すべき遺言書は異なり、作成にあたり不備があった場合、効力が無くなってしまう可能性もあるので、一度当事務所へご相談いただければと思います。

相続を行う際、争いになる場合として、ご家族が亡くなられた後、想定もしていなかったような遺言が後から出てくる場合があります。そうなった場合、遺言の主張、もしくは無効主張を行う必要があります。それぞれ主張をする際は対象となる遺言の種類によって、取るべき主張が異なります。弁護士に依頼した場合、弁護士は、収集した証拠を吟味した上で、調停の申立て、訴訟提起、戦略的な主張や立証、和解交渉等を行います。

遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。そのため、遺言はただ書くだけでなく正しい形式で作成することが大切です。せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。遺言の内容は決まっているので、・法的形式に沿ったものを作ってほしい・自分が相続させたい先は決まっているので、公正証書遺言の作成のみをお願いしたいという方は、是非当事務所へご相談ください。

公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、安全で確実な遺言書であることは間違いありません。主に作成手順は次の5つのステップに分かれます。①誰に何をどれだけ相続するのかを決める②2人以上の証人を立てる③公証人と日時を調整④必要な書類を用意する⑤遺言の原案を決める しかし、一般の方がいきなり公証人役場に出向いて遺言を作成しようとしても、日々の生活があるなか、準備を進めようとしてもなかなか決まらないことが多いです。そのため当事務所では専門家である 弁護士にご相談の上、弁護士が本人の気持ちをくみ取って公正証書遺言の原案を作成し公証人との間で文言を調整することに加えて、必要書類の準備や日程調整を行うなどして公正証書遺言の作成をサポートします。

〒320-0057 栃木県宇都宮市中戸祭1丁目14−1

宇都宮駅駅からバスでご来所される場合「中戸祭」で下車してください(約18分)。